!Actualizadas!

Gajes de la desmemoria

Ángeles Matretta

Ayer al mediodía pasó un hombre haciendo sonar una trompeta. Lo vi desde mi azotea. Tocaba con estilo, sin torpeza, una tonada que no había yo oído en décadas. Como cuarenta. Me la trajo a la cabeza y la recordé en trozos. Bajé a comer cantándola con una de esas intensidades que mientras practico me alegran y cuando los recuerdo me avergüenzan un poco. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo, hacen que me sienta esclavo y amo del universo. Pónganle énfasis a esa tonada y ésa era yo. No sé qué tienen tus manos, no sé qué tiene tu boca, que larlalalalta y a mi sangre vuelven loca.

Cuando canto así muevo los brazos y cargo un escenario en la imaginación. Por fortuna sin público. Pero me tomo de un en serio las canciones que para cuando llego al final sólo evito la caravana para evitar el manicomio. Si llegara a tanto, yo misma me mandaría a un siquiatra. Pero el estudio de Héctor queda lejos, así que mi teatro resulta gozable.

Dicen de la gente que hace lo que yo, que es muy novelera. No me voy a oponer. En una sólo canción mal recitada, me caben todos los desfalcos que no he tenido y todas las nostalgias que no recuerdo. Voy investigar quién compuso ese dramón, pero creo que lo cantaba Javier Solís. Da igual.

¿Por qué les cuento esto? Pues porque resume muy bien el tamaño de la desfachatez con que vivo. Acomodada en la música para no oír a los cuervos. Quizás la norma de este encierro es el caos. Sabemos muy poco de lo que pasa. ¿Quién es la autoridad en este desorden? Mi nieto diciendo “a este auto se le ha escapado un neumático” o López Gatell moviendo el pico de la pandemia como quien juega adivinanzas en el mismo idioma. En México se diría “ a este coche se le cayó una llanta”, pero mi nieto a veces habla como en la caricaturas que ve en la tele traducidas del inglés a un idioma que no habla nadie en Hispanoamérica, pero que está así dicho para que se entienda en todas partes. Muy raro. Pero más lógico que la separación entre una gráfica de la autoridad médica sobre la situación del Covid y la actitud del presidente de nuestra despostillada república que según dice ya se va al sureste a una gira.

Mientras esto leo en el twitter oigo una voz en penumbras. Vuelvo a mirar desde la azotea, son vicios que hace el ocio, y veo estacionado frente a mi puerta un automóvil viejo del que sale un discurso que suena como la voz de metal que avisa la alarma sísmica. No se le entiende nada sino hasta el final “quédense en casa”. Recuerdo que oí en el noticiero que iban a mandar a unos personas a hacer tal exhorto. Doy fe de que se atiende. La calle está vacía, pero es que yo vivo en un barrio de disciplinada y medio envejecida clase media. En Tláhuac, Iztapalapa y Milpa Alta la gente tiene que salir a correr riesgos. Y en algún momento, según una autoridad un mes y según AMLO y Salinas Pliego tres días, casi todos van a tener que salir. Yo no, yo voy a seguir aquí hasta que haya cura o vacuna. Cobijada por la mala noticia de que somos viejos. Los de setenta.

Mi aceptación es agridulce. Por una lado nada perdí en la calle y no estoy peleada con el claustro, por el otro esto de la vejez no asusta por lo que nombra sino por la amenaza que trae consigo. Que la vida meta el acelerador hacia la muerte resulta espantoso. Como no quiero ni oír hablar del tema, acepto con alegría las invitaciones a discernir por zoom y sin duda las comida desde el Ipad con amigos, las conversaciones por teléfono y las inevitables desveladas.

He venido a dejarles aquí estas divagaciones para que no digan que los abandono, pero temerosa de aburrirlos con mi cantinela. Por eso les he contado cómo canto. Y la peor de las zozobras: cuanto olvido. Tengo que confesarlo porque aflige y reconocer siempre alivia. La rara letra de la canción que ayer me tenía loca con su memoria, hoy no la recordaba por más esfuerzos que hacía. “¿Era Mundo raro?”, me preguntó Juan Cruz en una entrevista que hicimos para el sitio de Centroamérica Cuenta. No, no era Mundo raro. Pero es cierto, está raro el mundo. Habrá que cantarla, le dije entre otras cosas menos banales. ¿Qué libro estoy leyendo?, preguntó. Apóstatas razonables de Fernando Savater. Y por ahí nos fuimos a una conversación amable y razonada. Antes Tulita y Sergio Ramírez nos habían dado la bienvenida al coloquio. Es tan grato verse así. Aunque sea acariciar el cristal, pero sentirse cerca.

Luego bajé a comer. Invitamos a Héctor De Mauleón. Cada quien en su Ipad y con su comida. Hablamos de los sueños. Dice que hay varias notas en periódicos importantes hablando de la coincidencia en los sueños de casi todos quienes estamos en el raro mundo quieto por el que pasamos. En todos los países la gente sueña que la atacan hormigas, que cae por acantilados, que la amenazan. Nos compadecemos. Mi cónyuge dice que él no recuerda mucho de sus sueños, yo digo que sí recuerdo los míos y que en uno abracé largo rato a Catalina. Entonces De Mauleón nos cuenta que está leyendo un libro que se llama, creo, la historia bajo los párpados. Tantas cosas. Hablamos de Madero, de Hernán Cortés, de Blanco Moheno, del Tláloc que estaba en el Templo Mayor y que guardaron los aztecas recién vencidos en una cueva que aún no aparece. Un Héctor leyó el libro sin publicar del otro Héctor y dijo cuánto le había gustado. Y, diría un joven ilustrado: etcétera, etcétera, etcétera. Ado, ado. Disculpen ustedes, dejo las rimas involuntarias porque me divierten y en los textos de postín hay que quitarlas. Muy grata comida. Hemos tenido otras, ya les iré contando. Por lo pronto, la presunción de hoy es que recordé el canto de ayer. No saben ustedes la angustia que da cuando eso agujeros se abren en mi cabeza. Un beso.

Mayo 2020

Mar de historias

Soledad de soledades

Cristina Pacheco

odos los años, por estas fechas, Herminia viene a visitarnos. En esta ocasión no será así. Pilar, su sobrina, nos llamó para decirnos que su tía Hermi había caído enferma. Pensó que se trataba de una gripe severa y por eso insistió en permanecer en su casa mientras se recuperaba. Su condición empeoró. Pilar llamó al médico y él hizo un diagnóstico fatal: Herminia se había contagiado del virus y era urgente internarla en el hospital. Allí, después de una breve y terrible agonía, murió sola, sin sentir el amor y la ternura de sus seres queridos, sin nadie que le brindara consuelo. Doble, cruel, amargo fin de mi amiga y de tantas otras personas que recibieron a la muerte en completa soledad.

Me lo repito: no, este año no vendrá Herminia, ni el siguiente, ni nunca: quiero decir jamás

. No volveremos a ir al aeropuerto para recibirla, ni a verla aparecer con sus vestidos holgados que siempre parecían ser el mismo. Tampoco será posible abrazarla y aspirar el perfume floral que la envolvía. Sobra decir que no escucharemos su voz ni su risa tan especiales. En el mundo habrá más silencio.

Maga

La ciudad es la más hábil narradora de historias. Muchas las ha vivido, algunas las inventa. Ahora que las calles están desiertas ¿quién escuchará sus relatos? Los fantasmas.

Estrategia de sobrevivencia

Aterrada ante el prolongado aislamiento en soledad, Elisa tejió una especie de red de salvación basándose en los números telefónicos que en distintos momentos le habían dado sus vecinos. El propósito de llamarlos fue sugerirles que, al menos una vez al día, se pusieran en contacto a fin de charlar durante unos minutos y de ese modo sentirse menos encerrados.

La respuesta que obtuvo por parte del médico veterinario, la maestra de inglés, la podóloga y el ingeniero fue positiva. El único con quien no pudo comunicarse fue con el pianista, conocido por el rumbo como El Dandypor su costumbre de usar corbata de moño y zapatos de charol.

A pesar de que en muchas ocasiones había habido intercambio de saludos, frases amables, felicitaciones impuestas por las exigencias del calendario, El Dandy nunca le había dado su número telefónico. Ante la falta de información, Elisa pensó en la ventaja de que sus casas estuvieran pared de por medio y de que sus patios colindaran. En caso de emergencia ella podría pedirle auxilio a gritos.

Una tarde que Elisa se encontraba regando sus plantas escuchó, del otro lado del muro divisorio, lo que hacía mucho tiempo no oía: las notas del piano. Suspendió su tarea y se entregó por completo a oírlas. Cuando terminó el breve concierto Elisa se deshizo en aplausos y bravos. Como respuesta a su entusiasmo oyó la voz de su vecino: ¿Sabe una cosa? Hacía años que no escuchaba semejante ovación

. Me honra pensar que soy su público

, contes-tó Elisa.

No hubo acuerdo entre ellos. Desde esa tarde, hacia el anochecer, él se pone a tocar y ella lo escucha sentada en el patio. Así conversan, entre el silencio y la música; así se olvidan del peligro, así comparten la vida.

En blanco y negro

Entre las noticias, las historias, las estadísticas pavorosas dictadas por el Covid-19, apareció en el periódico una fotografía en blanco y negro. Por su dramatismo y belleza, la escena desborda el espacio que ocupa en la página. En ella aparece un anciano arrodillado frente a las puertas cerradas de una iglesia. El hombre está de espaldas a la cámara, pero es posible imaginar su rostro: ojos pardos y húmedos, cejas hirsutas, arrugas profundas, una curva descendente en las comisuras de sus labios –apenas dos líneas delgadas.

Viste una chaqueta con un logotipo bordado, amplia para sus proporciones. Sus zapatos tienen las suelas muy gastadas. Viéndolas, uno puede imaginar los largos recorridos que habrá hecho ese hombre con la esperanza de tener un refugio, recuperar algo de lo que perdió hace años o conseguir una últi-ma oportunidad.

Del personaje me gustaría saber todo: ¿cuánto tiempo estuvo frente a las puertas de la iglesia cerrada? ¿Imploraba clemencia para los suyos? ¿Pedía perdón? Fervoroso, olvidado de cuanto lo rodea, tiene junto a sus pies una bolsa de papel. ¿Qué contendría? Quizá mendrugos, una taza de peltre o nada más su hambre.

Los músicos

Dicen que por las calles desiertas de Madrid han aparecido espléndidos pavorreales y en Washington venados. Quienes han captado tan insólitas escenas afirman que, ante la ausencia de humanos, los animales se muestran muy serenos. Esto y el hecho de que no lleven tapabocas son pruebas de su magnífica ignorancia o bien de que se saben protegidos por un dios poderoso.

¿De dónde serán?

De pronto, en la calle desierta, se escucha alegre el sonido de una marimba. Los músicos se acercan a las casas dispuestos a satisfacer las peticiones que el público les hace desde las ventanas o lo alto de sus casas: Amor de mis amores, Nereidas, Perfume de gardenias, Cielito lindo, La feria de las flores… No se de dónde serán estos maravillosos músicos que, en cierta forma, me recuerdan a los virtuosos que despidieron al Titanic.

Enamorarse y ADN: ¿qué hacer?

Enamorarse, uno de los mejores regalos de la vida, es una bendición. Enamorarse, una de las mejores vivencias de la existencia, puede acarrear conflictos. Mientras dure el suceso, todo brilla, todo es hambre. Cuando termina, surgen problemas, asaltan tristeza, desasosiego, intranquilidad e incluso ideas suicidas.

A partir de los avances de la tecnología ambas afirmaciones siguen siendo válidas, pero, una nueva cuestión debe considerarse. Quien tenga medios económicos deberá escoger a su pareja a partir de estudios genéticos y no sólo por la atracción corporal o por el impulso hormonal.

Ilustración: Guillermo Préstegui

El genetista George Church está desarrollando una aplicación de citas, similar a Tinder o Meetic basada en información genética de sus usuarios cuyo fin es que dos personas portadoras de una misma enfermedad hereditaria grave se conozcan, se enamoren y tengan hijos. Church creó una app. Utilizarla tendrá un costo mensual.

El amor es amigo mientras dura y fuente de aflicciones cuando desaparece. La ciencia es amiga cuando orienta y materia de encono y miedo cuando desorienta. Amor y ciencia son —¿eran?— apartados diferentes. A partir de la genética dedicada al estudio de enfermedades raras, enamorarse requiere, antes de flirtear y de la cama, conocer el ácido desoxirribonucleico del pretendiente o de la pretendienta (en itálicas: es una pena que no exista la palabra pretendienta).

Me atemoriza pensar que la ciencia dicte en el futuro sus reglas para enamorarse o no. La tecnología humaniza y deshumaniza. La opresión de los genes es un libro inexistente. Es menester escribirlo. Por ahora, mejor recargarse en la belleza de la química y las hormonas responsables del enamoramiento.

Arnoldo Kraus

Profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM. Miembro del Colegio de Bioética A. C. Publica cada semana en El Universal y en nexos la columna Bioéticas.

callar?

Es probable que haya sido antes: la noche que se les ocurrió entrar en el último cuarto de la casa para comerse, a escondidas, los nomeolvides de betún que adornaban el pastel que iba a ofrecerse en la ya muy próxima boda. Cuando una de las tías descubrió la falta y llamó a los niños para interrogarlos, ninguno se mostró asustado ni dijo media palabra. Formaban un pequeño ejército que procedía bajo la misma consigna: callar.

Un silencio se sumó a otro y después a otro hasta que se convirtió en ese abismo que nadie fue capaz de saltar para ir al encuentro de los demás, también dispuestos a esconder lo que realmente había ocurrido con ese Niño. Su trágico final era el oscuro motivo del silencio que terminó por desmembrar a la familia, por fragmentarla de tal modo que ya nunca sería posible reconstruirla.

II

Seguir en esa casa significaba una tortura y acordaron mudarse. La noticia lastimó el orgullo de la propietaria. No podía entender que desocuparan una vivienda con todas las ventajas –magnífica orientación, luz a raudales, amplitud, paredes sólidas, techos muy altos– y les pidió que le dijeran por qué habían tomado esa decisión. En respuesta le entregaron las llaves.

Antes de aquel momento la familia se había propuesto callar, evitarse el riesgo de decir que aquella casa era para ellos un infierno donde todo les recordaba lo que había hecho el más pequeño de la familia. En resumen: proceder como un adulto que, harto de la humillación y el rechazo, decide alejarse para siempre sin aviso previo, sin documento alguno, sin ceremonias ni despedidas.

Para emprender una nueva etapa, la familia eligió casa en una colonia remota. Allí no encontrarían conocidos o vecinos obsequiosos que les expresaran sus condolencias por el inesperado fallecimiento del Niño –las enfermedades son traicioneras

–, a quien recordaban como un muchachito muy correcto, lástima que siempre hubiera sido tan callado y solitario. ¿Esas palabras describían realmente el carácter de..?

En la nueva casa –algo penumbrosa, reducida, de techos bajos– tampoco pronunciarían su nombre. Decir las letras que siguen formándolo, aunque él ya no esté, podría tener el efecto de un marro contra el muro que se va debilitando hasta desplomarse hecho pedazos, como sucedió con el vaso de vidrio azul.

Para ellos la casa recién alquilada tenía otra ventaja: su antigüedad. En todas partes eran visibles las huellas de sucesivas vidas familiares alojadas allí, y ninguna les recordaba lo que realmente le había sucedido al Niño; en cambio, en la otra, de la que salieron huyendo, en cualquier rincón era inevitable sentir su presencia, encontrar las huellas de su vida que completa alcanzó doce años, cuatro meses y cinco días.

Quizá por eso recorrer los pasillos, entrar en su habitación o en el baño de techo alto se les volvió un martirio del que no se hablaba, pero se veía en la expresión de los padres y los hermanos, incapaces de olvidar el cuadro aterrador que descubrieron en el escenario donde cada objeto tenía un nombre –techo, viga, lazo, cuerpo– y ellos gritaron el del Niño en los diferentes tonos que registra la desesperación.

La madre inconsolable, aferrada al cuerpo ya rígido, recordó que a su bebé, de recién nacido, lo arrullaba cantándole con indecible ternura: Este niño lindo que nació de día/ quiere que lo lleven a Santa María./ Este niño lindo que nació de noche/ quiere que lo lleven a pasear en coche.

III

En la casa limpia de su nombre nadie ve huellas, ni encuentra iniciales como las que a veces se graban en el tronco de un árbol; sin embargo, hay momentos en los que ceden a la tentación de preguntarse ¿a qué horas de la noche lo hizo? Se interrogan en silencio. Callar seguirá siendo la consigna hasta que el recuerdo se diluya. Imposible. Hay cosas que no pueden olvidarse, en especial si conciernen a un niño inteligente, dulce, por momentos alegre, a pesar de aquel defecto que lo convirtió en víctima de burlas abominables y crueles que él mantuvo guardadas en secreto.

Verbos de la primera conjugación: llorar, escapar, pensar, imaginar, esperar, callar. ¿Quién lo enseñó a eso, a callar? Tal vez la vergüenza de confesarse humillado o quizá la necesidad de mostrarse fuerte, indiferente a esa marca en su labio de un rojo tan intenso que parecía sangrar y a una niña –solícita y amistosa– le inspiró la frase del contundente rechazo: Me das asco.

¿Cuántos momentos de felicidad tuvo el Niño durante sus doce años, cuatro meses, cinco días, incluido aquel domingo? Para todos los miembros de la familia, ese día empezó a la hora de siempre y con las gratificaciones habituales. Unos minutos más bajo la regadera. El olor del café. La lectura del periódico. Música en la radio. Y ya más tarde el tintineo de las llaves al abrir la puerta. El intercambio de saludos en la calle. Las frases elogiosas para el Niño. Y para él, ¿cómo fue la mañana de aquel domingo? ¿Pensaba ya en que, por decisión propia, sería el último? Los miembros de la familia no se hicieron preguntas al respecto porque el acontecimiento final era ya una respuesta: la única.

IV

Todos siguen callando los verdaderos hechos para impedir que el menor de la familia se sume a la estadística de los niños que a los nueve, once, trece, diecisiete años abandonaron la vida como quien se deshace de un peso insoportable. Callar.

Ella y mi abuela Idalia se conocieron en las clases de bordado patrocinadas por una famosa máquina de coser. Desde entonces han conservado su amistad a pesar de que Herminia, por exigencias del trabajo de su padre, tuvo que mudarse a Querétaro. El día de la despedida hicieron el compromiso de visitarse. Durante años todo quedó en promesa. Pensé que así sería para siempre. Me equivoqué.

Una noche de diciembre, luego de varias semanas de no verla, fui a comer con mi abuela. Después de lamentar amorosamente mi ausencia me dio una buena noticia: ¿Quién crees que llega mañana? ¡Herminia! Estará sólo dos días y va a quedarse conmigo. Voy a hacerle una comidita el viernes. Invité a tus papás, pero ellos tienen un compromiso. Cuento contigo, ¿verdad?

III

Llegué a las 12 del día. Mi abuela me abrió la puerta. Enseguida noté el enrojecimiento de su frente, señal de contrariedad. Imaginé lo peor: ¿Tu amiga no llegó?

Sí, está en la sala. Habla con ella a ver si puedes convencerla de que no vaya sola.

Doña Herminia, que nos había escuchado, salió a mi encuentro. Después de abrazarme, me puso al tanto de la discusión que acababan de tener: Se molestó cuando le dije que pensaba ir al centro después de la comida. Dice que como está muy mal de sus rodillas no puede acompañarme. Lo entiendo. No hay problema. En Querétaro voy a todas partes sola y jamás he tenido problemas.

Mi abuela insistió: Aquí todo es distinto, hay mucha inseguridad. Hace bastante tiempo que no estás aquí. Las cosas han cambiado. El tráfico es de locos, por eso ya casi no salgo, a menos que alguien vaya conmigo.

Por la forma en que se volvió a mirarme entendí que esperaba mi ayuda y no pude menos que ofrecerla: Si a doña Herminia no le molesta, puedo acompañarla.

Sentí el alivio de las dos amigas. Comimos alegres, pero de prisa. A las tres de la tarde llamé al sitio de taxis.

Rumbo al centro le pregunté a doña Herminia si quería ir a algún sitio en particular. Al Zócalo. Quiero ir a la Catedral.

Después de un rato de permanecer en la iglesia nos pusimos a admirar los adornos navideños y la iluminación. Luego me propuso que camináramos un rato, sólo para ver.

Aunque a esas horas ya había mucha gente, nos detuvimos frente a una mueblería a ver el aparador: Aquí tenemos derecho de apartado.

Me preguntó que significaba eso. Pues que con una mínima cuota te reservan un mueble. Al comprador le dan un recibo y con esa constancia ya nadie más puede llevárselo.

Herminia me sonrió con una expresión extraña y sugirió que nos fuéramos a República del Salvador. No entendí qué cosa en particular la atraía hacia esa calle, pero no hice preguntas.

IV

Después de ver algunos apara-dores entramos en una papelería –la primera de las varias que recorrimos–. En todas preguntaba si ya les habían llegado las nuevas agendas. Quien estuviera dispuesta a atenderla ponía a su alcance una buena variedad de libretas marcadas con la cifra del año a punto de empezar. Doña Herminia las hojeaba pero en todas encontraba defectos: la letra muy pequeña, la tinta casi invisible o que los nombres de los días y los meses estuvieran escritos en otros idiomas, incluido el portugués.

Ese detalle en particular la exasperaba: Señorita linda: estamos en México. ¿No tiene agendas en español? Para usarla bien necesito entenderle.

Incapaces de complacer a su clienta, las empleadas se mostraban desanimadas y varias veces me disculpé con ellas.

Después quiso que fuéramos a la calle de Venustiano Carranza. Recorrimos otras tantas papelerías hasta que al fin encontró la agenda que necesitaba: de forma italiana, con letra grande, los nombres de los meses y los días escritos en español. Lo que más le agradó fue que al pie de las páginas tenía un recuadro perfecto para hacer anotaciones personales

, nos explicó un dependiente con aspecto de trabajar en una funeraria.

Ya era tarde cuando regresamos a la casa. Mi abuela, al ver que no llevábamos bolsas ni paquetes, le preguntó a doña Herminia si no había comprado nada. Claro que sí: mi agenda.

Me dio las gracias por haberla acompañado y se retiró a la recámara. En cuanto nos quedamos solas le pregunté a mi abuela para qué necesitaba agenda una señora sin compromisos de trabajo ni vida social. La respuesta fue breve: “¡Quién sabe! Hay personas que con la edad se vuelven ideáticas. Me temo que eso es lo que le está sucediendo a Hermi. Mejor que descanse. ¿Te quedas a cenar?’ Esta vez rechacé la invitación argumentando cansancio. Bueno, pero al menos ve a despedirte de Herminia, aunque a lo mejor ya está dormida.

No fue así. Había luz en la habitación y la puerta sólo estaba entornada. Desde allí pude ver a doña Herminia, sentada en la orilla de su cama, mirando la agenda que tenía abierta sobre sus rodillas. Le pregunté qué hacía y me contestó radiante: Ejerciendo mi derecho de apartado. Se me ocurrió cuando pasamos por la mueblería. Así como hay personas que reservan sillas o mesas, yo quiero apartar tiempo. Escribo en la agenda lo que me propongo hacer en cada día del nuevo año y nunca falto a mis compromisos: le prometí a Idalia que la visitaría y aquí me tienes.

No se me ocurrió qué decir y ella siguió adelante: Mi cumpleaños es el 19 de julio. Caerá en domingo. La próxima Nochebuena, en jueves. Pienso celebrarla con una comidita. Te invito y por favor, convence a Idalia de que vaya también.

Cuando salí no le dije a mi abuela lo sucedido. Al despedirnos la abracé muy fuerte y pensé en regalarle una agenda para que aparte de una vez otra porción de tiempo en 2020.

Cristina Pacheco

En memoria de Georgina Benítez

En la aldea no había escuela. Un quincallero que regularmente llevaba sus productos a la comarca sugirió hacer algunas modificaciones a la capilla para darle función de aula. El rechazo fue unánime: que la tuvieran invadida las arañas, los gatos y las palomas era preferible a que los niños la ocuparan y le hicieran destrozos.

Además, esa no era la solución correcta. Si en verdad los aldeanos estaban dispuestos a subsanar una carencia tan grande lo indicado era construir un salón –después ya se vería si dos o tres más–, pero antes necesitaban asegurarse de que contarían con un maestro. La precaución era explicable: sin registro oficial y por la lejanía, rara vez eran enviados profesores a la aldea, y cuando alguno llegaba a presentarse, su estancia era muy breve.

II

Imposible permitir que los niños crecieran en tales condiciones de abandono. Había que hacer algo para darles los mínimos conocimientos que les permitieran no nada más sobrevivir, sino mejorar, como Fulano o Zutano que habían emigrado a la ciudad y ahora contaban con buenos trabajos. No los habrían conseguido sin un aprendizaje básico.

Consciente de la magnitud del problema, Benigna, criada e instruida por las monjas de San Simón, se ofreció a dar clases a los niños mientras las autoridades competentes les destinaban un maestro. Por difícil que fuera, su nuevo encargo no sería más complicado que el anterior: despertar entre los presos del pueblo el interés por la lectura y la escritura. Con la guía de la monja tutora, sus esfuerzos no resultaron inútiles: tuvo la dicha de ver a un reo escribir su nombre completo y la fecha de su liberación.

III

A falta de un sitio adecuado, Benigna empezó a dar clases bajo la sombra de un fresno copioso y en un horario muy cómodo –de ocho a 10 de la mañana–, de tal forma que a sus alumnos les quedaba tiempo suficiente para ayudar a sus familias en las tareas domésticas o del campo.

Desde el principio, la única puntual fue la profesora. Los niños, poco habituados a la disciplina, iban apareciendo con varios minutos de diferencia, sin prisa, llevando sus banquitos de tres patas, un cuaderno y un lápiz, o sin nada.

Sin pase de lista ni mucho menos, Benigna comenzaba la clase tañendo la campanilla que había olvidado un acólito después de la última misa en la capilla. A partir de ese momento, hasta las 10 de la mañana –minutos más, minutos menos– el viento arrastraba la voz de la maestra instruyendo a los niños y después la tonada con que ellos repetían el abecedario o las tablas de multiplicar a fin de memorizarlos.

Conforme avanzaba la mañana, a ese coro se iba sumando un acompañamiento de ladridos; rebuznos; mugidos; cacareos; los gritos de las mujeres comunicándose a distancia, de una casa a otra, y el silbato del tren, siempre lejano.

Benigna anunciaba el fin de las clases recurriendo por segunda ocasión a la campanilla. Después del primero, los débiles tañidos se volvían inaudibles ante el desbordado alboroto de los niños, felices por recuperar su libertad luego de casi dos horas a la sombra del árbol, bajo un cielo impecable, con las montañas al fondo y ¿más allá? Quién sabe.

IV

Después de mucho esperar, los lugareños recibieron la noticia de que, en cuanto fuera posible, llegaría un profesor a la comunidad. Ese breve comunicado fue un estímulo para emprender la edificación de la escuela. En animado intercambio de pareceres, lo primero que se hizo fue elegir el sitio donde iba a colocarse el asta bandera.

Entre ese momento y el día que comenzó la construcción del aula pasaron varias semanas. Como el maestro anunciado no llegaba, los trabajos se hicieron cada vez con mayor lentitud y hubo semanas en que los costales de cemento y los alteros de ladrillo eran sólo el refugio de toda clase de bichos. A ese ritmo, la escuela se convirtió en un vago proyecto sin fecha precisa de término.

Todo siguió como antes: Benigna continuó, feliz, su labor como maestra. Gracias a su empeño los niños aprendieron a leer, a escribir, una que otra canción, pero nunca a ser puntuales: atrapar lagartijas o mariposas con frecuencia los desviaba de su ruta hacia la escuela.

V

La capilla, con puerta de tablones y asegurada con un par de trancas cruzadas, sigue en pie pero le falta buena parte del techo. El fresno, como siempre, proyecta su redondel de sombra repleta de gorjeos. Sobre el montículo elegido para el asta bandera creció, densa, la yerba. Siendo aún joven, hace años que Benigna murió. Hombres muy ancianos, únicos habitantes del caserío, aluden a su infancia como a los buenos tiempos de la maestra Beni.

En su tono se mezclan nostalgia, ternura y alegría.

Con frecuencia, pero sobre todo durante las vacaciones, los niños le hacen las compras a Lucina a cambio de diez o veinte pesos –según el peso del encargo y la distancia a recorrer. Cada vez que les entrega el dinero les aconseja que ahorren para que cuando lleguen a viejos se mantengan independientes. Sergio y Rubén fingen interés, pero en cuanto salen al corredor estallan en carcajadas.

Lucina no se ofende. Recuerda que de niña, también veía la vejez como algo muy remoto, casi imposible; sin embargo, esa etapa llegó, con todas sus manifestaciones, más pronto de lo que imaginaba. Ahora sufre las reumas que padecía su madrina, la artritis que deformó las manos de su tía Leonor y la falta de equilibrio de que tanto se lamentaba don Joaquín, el medio hermano de su padre.

II

Como parte de su programa de ejercicios, Lucina recorre el departamento a buen paso, bajando y subiendo los brazos. Cuando empieza a sentirse aburrida y cansada, va a la cocina y enciende la radio. Otra vez el aparato lanza una serie de molestos carraspeos, pero ella lo deja prendido. Confía en que funcione como lo que es –un radio y no una matraca– cuando empiece el noticiario. Luego se acerca a la jaula y repite la frecuente protesta de su yerno: Otra vez falló el pinche radio.

El perico se aferra a los barrotes y alarga la frase –pinche radio– con un nutrido solo de picardías. Lucina finge escandalizarse y reprenderlo, pero en el fondo se siente orgullosa de los desplantes de su perico: su confidente. A él le revela sus secretos, sus sueños, sus inquietudes; en una palabra, le dice todo lo que los demás no tienen tiempo ni interés de oír.

III

Lucina se aparta de la estufa y le manda un beso volado al radio cuando escucha la rúbrica del noticiario del mediodía y, después de un saludo cordial, las reflexiones iniciales de la comentarista: No sé ustedes, pero yo tengo la impresión de que el tiempo pasa más rápido cada año. ¿Pueden creer que casi estamos en el mes de la Patria? Septiembre me emociona porque me recuerda a nuestros héroes y porque vamos a comer chilitos en nogada.

Nuevos estertores cortan el mensaje de la conductora. A Lucina le simpatiza. En muchos puntos coinciden. Para ella también es muy importante el mes de la Patria porque le recuerda sus días de escuela y guarda una fecha muy significativa para ella: su cumpleaños. Le gusta celebrarlo porque, a esta edad, alcanzar otro septiembre representa un nuevo aunque pequeño triunfo sobre la muerte.

La reflexión le provoca pensamientos que necesita compartir con su confidente y vuelve junto a él: Espero que todavía me queden algunos años por vivir. No me importa si son muchos o pocos, lo único que quiero es no ser una carga para nadie, mantenerme independiente y pasar lo mejor posible el cachito de vida que me queda.

Guarda silencio y mira a Demetrio inmóvil en su columpio: Tú no tienes problema. Estoy segura de que vivirás cien años más. Cuando yo ya no esté, huye por la ventana. Por allí entraste un septiembre, medio desplumado y flaquito, flaquito. Feo y todo, desde ese momento te quise y te consideré uno de los mejores regalos de mi vida.

Después de que ella y yo vivimos tantos años juntos, siento su lejanía como si me hubiera ausentado de mí mismo

, escribió mi amigo en su mensaje de mayo donde me informaba de la muerte de Adelina. Nunca llegué a conocerla. Sólo en una ocasión hablé con ella por teléfono. Su voz era muy grata.

Se lo decía a Rodolfo en mi carta y también que, en su siguiente correo, me hablara de su esposa. Hice la petición por verdadero interés en saber algo más de ella y porque me pareció que era una buena oportunidad para que él se desahogara. A veces el sólo hecho de pronunciar el nombre de un ser querido nos consuela por breves instantes de su ausencia.

Esa idea me trajo muchos recuerdos. Se desvanecieron cuando oí que el repartidor abría la ventana para dejarme el periódico. Fui a recogerlo y vi en la portada la foto de un migrante con su hijito, ambos muertos sobre la arena. Detrás de la imagen desgarradora había una historia. Postergué su lectura para seguir escribiendo la carta. Si la enviaba a las ocho de la mañana, considerando la diferencia de horarios, Rodolfo estaría recibiéndola en lo que para él eran las tres de la tarde. Lo imaginé sentado ante un escritorio lleno de papeles y libros, leyendo en su computadora mientras bebía sorbos de un café helado con motas de ceniza.

II

En un párrafo largo le informé a Rodolfo algo que seguramente iba a darle gusto: al fin, en la presentación de un libro, había conocido a Néstor, su sobrino predilecto y posiblemente la persona más cercana a él. Saqué esta conclusión porque Néstor me dijo que lo llamaba con frecuencia, pero que siempre que iba a publicar algún trabajo se lo hacía llegar para que le diera su opinión. Terminé la referencia al encuentro diciéndole a mi amigo que cuando Néstor y yo nos despedimos intercambiamos teléfonos. Le di el número de mi celular y también el de mi casa. Él agradeció mi confianza y, en broma, prometió usar esa línea sólo en casos de emergencia.

Como me había propuesto darle a mi carta el tono de una conversación, le hablé a Rodolfo de mis pequeñas aventuras cotidianas y de mis experimentos gastronómicos. También le propuse que viniera a visitarme. Un cambio de aire le sentaría bien, además este país le fascina, la ciudad le encanta y le guarda muy buenos recuerdos.

Cuando estaba a punto de decirle a qué lugares iríamos de paseo, sonó el timbre. Fui a ver quién era. Armando, mi vecino, había olvidado las llaves en su casa y no había quien le abriera la puerta. Necesitaba subir a mi azotea para saltar a la suya. Ya en el patio me contó que va a desmontar su despacho de contabilidad. Son muchos los gastos que le ocasiona y pocas las ganancias que le deja. Como nos tenemos confianza, le pregunté a qué pensaba dedicarse. Me dijo que en el sitio de taxis, frente a la iglesia, estaban solicitando choferes. Iría a ver si lo contratan. Luego se dirigió a la escalera.

III

Cuando volví a sentarme ante la computadora vi que eran casi las nueve de la mañana. Me quedaba el tiempo justo para llegar a mi trabajo. Por la tarde, cuando regresara, continuaría escribiéndole a mi amigo. Él lo hace cada vez con menos frecuencia –sufre de artritis severa– y se disculpa por eso. No es necesario que lo haga, comprendo muy bien su problema. Me conformaría con que me enviara un mensaje breve diciéndome cómo está. Sabe que detesto ese tipo de comunicación y sigue mandándome correos largos pero muy espaciados. Recibirlos me alegra, me hace sentir acompañada y me permite recordar episodios muy gratos, como el de nuestra última cena.

Ocurrió hace muchos años, como por el noventa. Para despedirlo le propuse que fuéramos a cenar a un restaurante de Belisario Domínguez. De seguro le encantaría porque además de servir muy buena comida amenizaban el ambiente dos músicos especialistas en boleros y tangos.

Fue de verdad una noche encantadora. Cuando salimos del restaurante se me antojó caminar. A Rodolfo le pareció muy buena idea. Me confesó que el centro le fascinaba por sus monumentos y por sus calles tan misteriosas. Y llenas de fantasmas

, dije. Mi amigo tomó en serio lo que era una simple broma y quiso que nos sentáramos en la banqueta a esperar la aparición de los espectros. Luego, cuando después de una hora dimos por concluida nuestra guardia, me aseguró que había visto a una mujer vestida de blanco en la ventana de una vieja casona abandonada.

IV

En mi carta pensaba referirme a aquella noche y de paso reclamarle que jamás me hubiera enviado las fotos que nos tomamos en el museo de artesanías donde pasamos horas eligiendo regalos para Adelina. Al fin Rodolfo se decidió por un collar de plata, un huipil blanco, una colcha deshilada y una Catrina. ¿En qué lugar de su casa estaría la figurita? De seguro en el que Adelina le destinó.

Durante el tiempo que estuve en la oficina varias veces lamenté no haber terminado la carta para Rodolfo. Si la enviaba a las siete de la noche mi amigo la recibiría a las dos de la mañana. Como sé que él es muy desvelado, era posible que la leyera a esa hora y si no al otro día muy temprano.

V

Cuando regresé a la casa me di cuenta de que, por haber salido tan de carrera, había dejado la luz encendida. Junto a la computadora vi el periódico. Lo leería después de terminar la carta para Rodolfo. Encendí la computadora y sonó el teléfono fijo al que ya casi nadie llama. Descolgué rápido. Era Néstor para decirme que su tío había muerto a las tres de la tarde. Imposible definir los efectos de la noticia.

Todo fue muy extraño: se consumió la vida de Rodolfo antes de que lograra terminar mi carta para él. Aún no me atrevo a borrarla. Algún día lo haré.

La capitana y el ministro

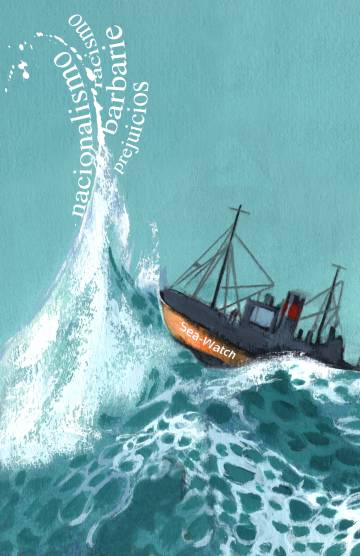

Debemos estar atentos al juicio de Carola Rackete, que podría ser condenada a 10 años de cárcel, y exigir que los jueces salven la honra y las buenas tradiciones de Italia, hoy pisoteadas por Salvini y la Liga

Mario Vargas Llosa

07-07-2019.

Carola Rackete, la capitana del barco Sea Watch 3, que hacía 17 días andaba a la deriva en el Mediterráneo con 40 inmigrantes a bordo rescatados en el mar, atracó en la madrugada del viernes pasado en la isla italiana de Lampedusa, pese a la prohibición de las autoridades de ese país. Hizo bien. Fue de inmediato detenida por la policía italiana, y el ministro del Interior y líder de la Liga, Matteo Salvini, se apresuró a advertir a la ONG española Open Arms, que anda por los alrededores con decenas de inmigrantes rescatados en el mar, que “si se atreve a acercarse a Italia, correría la misma suerte que la joven alemana Carola Rackete”, quien podría ser condenada a 10 años de cárcel y a pagar una multa de 50.000 euros. El fundador de Open Arms, Óscar Camps, respondió: “De la cárcel se sale, del fondo del mar, no”.

Cuando las leyes, como las que invoca Matteo Salvini, son irracionales e inhumanas, es un deber moral desacatarlas, como hizo Carola Rackete. ¿Qué debería haber hecho, si no? ¿Dejar que se le murieran esos pobres inmigrantes rescatados en el mar, que, luego de 17 días a la deriva, se hallaban en condiciones físicas muy precarias, y alguno de ellos a punto de morir? La joven alemana ha violado una ley estúpida y cruel, de acuerdo con las mejores tradiciones del Occidente democrático y liberal, una de cuyas antípodas es precisamente lo que la Liga y su líder, Matteo Salvini, representan: no el respeto de la legalidad, sino una caricatura prejuiciada y racista del Estado de derecho. Y son precisamente él y sus seguidores (demasiado numerosos, por cierto, y no sólo en Italia, sino en casi toda Europa) quienes encarnan el salvajismo y la barbarie de que acusan a los inmigrantes. No merecen otros calificativos quienes habían decidido que, antes de pisar el sagrado suelo de Italia, los 40 sobrevivientes del Sea Watch 3 se ahogaran o murieran de enfermedades o de hambre. Gracias a la valentía y decencia de Carola Rackete por lo menos estos 40 desdichados se salvarán, pues ya hay cinco países europeos que se han ofrecido a recibirlos.

Sobre la inmigración hay prejuicios crecientes que van alimentando el peligroso racismo que explica el rebrote nacionalista en casi toda Europa, la amenaza más grave para el más generoso proyecto en marcha de la cultura de la libertad: la construcción de una Unión Europea que el día de mañana pueda competir de igual a igual con los dos gigantes internacionales, Estados Unidos y China. Si el neofascismo de Matteo Salvini y compañía triunfara, habría Brexits por doquier en el Viejo Continente y a sus países, divididos y enemistados, les esperaría un triste porvenir a fin de resistir los abrazos mortales del oso ruso (véase Ucrania).

No seré el único en pedir para esa joven capitana el Premio Nobel de la Paz cuando llegue la hora

Pese a que las estadísticas y las voces de economistas y sociólogos son concluyentes, los prejuicios prevalecen: los inmigrantes vienen a quitar trabajo a los europeos, acarrean delitos y violencias múltiples, sobre todo contra las mujeres, sus religiones fanáticas les impiden integrarse, con ellos crece el terrorismo, etcétera. Nada de eso es verdad, o, si lo es, está exagerado y desnaturalizado hasta extremos irreales.

La verdad es que Europa necesita inmigrantes para poder mantener sus altos niveles de vida, pues es un continente en el que, gracias a la modernización y el desarrollo, cada vez un número menor de personas deben mantener a una población jubilada más numerosa y que sigue creciendo sin tregua. No sólo España tiene la más baja tasa de nacimientos en el año; muchos otros países europeos le siguen los pasos de cerca. Los inmigrantes, querámoslo o no, terminarán llenando ese vacío. Y, para ello, en vez de mantenerlos a raya y perseguirlos, hay que integrarlos, removiendo los obstáculos que lo impiden. Ello es posible a condición de erradicar los prejuicios y miedos que, explotados sin descanso por la demagogia populista, crean losMatteo Salvini y sus seguidores.

Desde luego que la inmigración debe ser orientada, para que ella beneficie a los países receptivos. Conviene recordar que ella es un gran homenaje que rinden a Europa esos miles de miles de miserables que huyen de los países subsaharianos gobernados por pandillas de ladrones y, encima, a veces fanáticos que han convertido el patrimonio nacional en la caverna de Alí Babá. Además de establecer regímenes autoritarios y eternos, saquean los recursos públicos y mantienen en la miseria y el miedo a sus poblaciones. Los inmigrantes huyen del hambre, de la falta de empleo, de la muerte lenta que es para la gran mayoría de ellos la existencia.

¿No es un problema de Europa? La verdad es que sí lo es, por lo menos parcialmente. El neocolonialismo hizo estragos en el Tercer Mundo y contribuyó en buena parte a mantenerlo subdesarrollado. Por supuesto que la falta es compartida con quienes adquirieron las malas costumbres y fueron cómplices de quienes los explotaban. No hay duda de que, en última instancia, sólo el desarrollo del Tercer Mundo mantendrá en sus tierras a esas masas que ahora prefieren ahogarse en el Mediterráneo, y ser explotadas por las mafias, antes que continuar en sus países de origen donde sienten que no cabe ya la esperanza de cambio.

Europa necesita inmigrantes para poder mantener sus altos niveles de vida y una numerosa población jubilada

Lo fundamental en Europa es una transformación de la mentalidad. Abrir las fronteras a una inmigración que es necesaria y regularla de modo que sea propicia y no fuente de división y de racismo, ni sirva para incrementar un populismo que tan horrendas consecuencias trajo en el pasado. Es preciso recordar una y otra vez que los millones de muertos de las dos últimas guerras mundiales fueron obra del nacionalismo y que éste, inseparable de los prejuicios raciales y fuente irremediable de las peores violencias, ha dejado huella en todas partes de las atrocidades que causó y que podría volver a causar si no lo atajamos a tiempo. Hay que enfrentar a los Matteo Salvini de nuestros días con el convencimiento de que ellos no son más que la prolongación de una tradición oscurantista que ha llenado de sangre y de cadáveres la historia del Occidente, y han sido el enemigo más encarnecido de la cultura de la libertad, de los derechos humanos, de la democracia, nada de lo cual hubiera prosperado y se hubiera extendido por el mundo si los Torquemada, los Hitler y los Mussolini hubieran ganado la guerra a los aliados.

Escribo este artículo en Vancouver, una bella ciudad a la que llegué ayer. Esta mañana me he desayunado en un restaurante del centro de la ciudad en el que trabé conversación con cuatro “nativos” que eran de origen japonés, mexicano, rumano y sólo el último de ellos gringo. Los cuatro tenían pasaporte canadiense y parecían contentos con su suerte y entenderse muy bien. Ese es el ejemplo a seguir en Europa, el de Canadá.

Debemos estar atentos al juicio de Carola Rackete y exigir que los jueces salven la honra y las buenas tradiciones de Italia, hoy pisoteadas por Salvini y la Liga. Estoy seguro de que no seré el único en pedir para esa joven capitana el Premio Nobel de la Paz cuando llegue la hora.

Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2019. © Mario Vargas Llosa, 2019.

Borregos mentirosos

Rosa Montero

La desinformación es una nueva y muy eficaz arma política. O tomamos conciencia del peligro, o seremos los más tontos de la historia humana

Antes de que lleguemos al pastel –¿fresa o chocolate?–, Esmeralda Paredes nos sugiere que, a la de tres, interpretemos el himno de la escuela. Acatamos la propuesta con cierta timidez y voces entrecortadas por la emoción. Al terminar se oyen aplausos, chiflidos, bromas, porras.

Como siempre, Elías Manso nos recuerda que debemos guardar un minuto de silencio por los maestros y compañeros muertos. Los ojos se abrillantan y brota en todos la necesidad de abrazarnos, de sentir que nos profesamos el cariño de antes y seguimos orgullosos de haber estudiado en esta secundaria. Esos momentos son los mejores de la reunión. Café agrio, coctel de frutas con saborcito a refrigerador, menos grasa…

Luego, ya junto a la reja, vienen los abrazos de despedida, los recuerdos de nuestro primer desayuno de ex alumnos y, al final, el obligado intercambio de futuros encuentros: Te juro que esta vez sí te llamo

. Nos vemos cuando quieras, nada más, uno o dos días antes, échame un fono.

En cuanto termine de arreglar mi casa te invito para que la conozcas.

II

Cada año me llega un mensaje recordándome que el último sábado de abril se llevará a cabo el desayuno de la generación 57. De ella egresaron un actor muy brillante, una ingeniera especialista en petróleo, dos corredores de fondo y un bailarín nominado a varios premios. Esos logros, en cierta forma, nos favorecen y aumentan nuestra satisfacción por pertenecer a la 57. La lectura del recado me devuelve a las muchas experiencias anteriores. Todas han sido idénticas. La de este año no será distinta. No vale la pena que me desmañane para asistir a una reunión que conozco de memoria. Decido que no iré aunque deposite mi aportación en la cuenta bancaria de Jorge Mercado. (Nunca nos lo ha dicho, pero sabemos que vive en un asilo con su esposa.) En broma le dimos el título de coordinador de eventos especiales

, aunque en realidad lo único que organiza es nuestro desayuno anual.

Pero algo sucede: cuando se acerca la fecha de la reunión, pienso que no debo faltar. Después de tanto tiempo de no haber tenido noticias de mis antiguos compañeros siento deseos de verlos, de saber cómo están y si aún circulan con placa cero

. (Esta frase, ocurrencia de Torres, es una forma graciosa de preguntarnos si Fulana o Zutano siguen vivos.)

Este abril mi reacción fue la misma. Como siempre, en los días anteriores al sábado especial me puse mascarillas, acudí al salón de belleza y dediqué un buen rato a elegir el vestido más favorecedor y que pudiera agradarles a mis antiguos condiscípulos. Algunos fueron mis pretendientes. No me gustaría perder los restos de la atracción o el interés que sintieron por mí hace ¿cuántos años? Mejor no hago cuentas.

III

Faltaban minutos para las diez cuando llegué a la secundaria. Como encontré la reja cerrada creí que, debido a mi retraso de cuarenta minutos, ya no se me permitiría el acceso. Un miembro del comité de recepción me aclaró que se trataba de una medida de seguridad y me entregó un clavel embalsamado en celofán. Hasta ese detalle era idéntico al de los años anteriores.

Al atravesar el patio grande miré hacia la Dirección y vi el mismo reloj de números romanos que el prefecto Hernández –ojos saltones y gesto agrio– tomaba por testigo de nuestros retrasos y emitía la sentencia: No sales a recreo.

Imaginé que me impondría el mismo castigo si me viera llegando tarde al desayuno. Sin proponérmelo me vino a la cabeza la ocurrencia de Torres: Hernández, ¿todavía circulará con placa cero?

En cuanto llegué al laboratorio de química noté que había menos asistentes. Vestidos con ropas formales, muy rígidos, rodeaban a Roger Márquez. Se había impuesto una vez más la obligación de pronunciar el discurso de bienvenida. Para no interrumpirlo me quedé en la puerta observando a mis antiguos compañeros. Debido a los cambios impuestos por el tiempo me pareció que los veía reflejados en un espejo deformante, de esos que hay en las ferias y nos hacen reír, pero en el fondo nos asustan porque nos vuelven monstruosos.

De pronto sentí una mano sobre mi hombro y me volví: “¡Qué bueno que veniste! Me encanta verte. “La afabilidad y la sonrisa del caballero me recordaban a alguien, pero ¿a quién? Mientras lo oía decir frases amables seguí esforzándome por recuperar su nombre. Cuando creí haberlo logrado, exclamé triunfal: A mí también, Edgardo.

Su expresión cambió: Edgardo era mi hermano. Yo soy Renato, mi querida Gladys.

Me pareció un acto de justicia que él también se hubiera equivocado con mi nombre, porque me llamo… ¡No importa! Luego, una tras otra, viví experiencias semejantes que terminaron en risas y la clásica disculpa: Perdóname, si me equivoqué fue por culpa del viejo alemán: Alzheimer.

IV

La reunión fue mucho más breve que en años anteriores, pero me alegro de haber asistido. Gracias a eso pude conversar con mis amigos, compartir recuerdos, hacer planes. Tal vez los mencionemos dentro de un año. Desayuno de la Generación 57: última semana de abril. 9 a.m. Te esperamos.

Aunque al principio me resista, no faltaré ni porque sepa que todo será igual, aunque quizá lo mire a través de un espejo deformante: el clavel embalsamado en celofán, el discurso, el silencio por los muertos, el menú. Café ralo y frío, coctel de frutas con saborcito a refrigerador, menos grasa…

En algunos momentos de aquellas horas que dedicabas al bordado yo interrumpía mis juegos para observarte con la intención de adivinar tus pensamientos. ¿Sueños? ¿Recuerdos? Ahora me arrepiento de no habértelo preguntado, como tantas otras cosas que no supe de ti ni sabré jamás.

II

Me tuviste cuando habías cumplido treinta y cuatro años. Casada a los diecinueve, llevabas mucho tiempo disfrutando de un matrimonio basado en el amor, ensombrecido por las carencias, pero mucho más porque varios de tus hijos –te referías a ellos como a mis hermanos

– fallecieron a días de su nacimiento.

Te consolabas de la pérdida sólo cuando tú y mi padre habían podido llevar a los bebés a bautizar. Por los otros, los que se habían marchado del mundo sin llevarse siquiera un nombre, sentías mucha pena. Y ¡cómo no!, si se trataba de criaturas solas, indefensas, pequeñas, vagando por el inmenso limbo.

De eso me hablaste en muchas ocasiones. La primera vez yo aún era muy niña, pero me creíste capaz de comprenderte. La verdad, no. Tu relato me asustaba y me hacía sentirme despojada de un poco de tu amor por aquellos niños a los que debía considerar hermanos mayores, pero no pasaba de verlos como sombritas blancas, anónimas, perdidas.

III

En el primer recuerdo que guardo de ti apareces envuelta en una chalina rosa, de lana, regalo de tu hermana Teresa. Sin importar el clima, la usabas todo el tiempo y decías que, después de muerta, ibas a regresar a visitarnos envuelta en esa prenda.

La última vez que te vi, ya consumida por la enfermedad, estabas en tu cama. Serena, con la cabeza apoyada en tu palma derecha y una manta sobre los hombros, parecía que ibas a tomarte un descanso antes de emprender uno de aquellos viajes que hacías para reunirte con mi padre, incapaz de vivir sin ti. No exageraba: dos semanas después de tu fallecimiento él murió de su más grave mal: tu ausencia.

Descansan en la misma fosa. Quiero pensar que siguen siendo cómplices, amigos y todo lo que fueron el uno para el otro durante su muy larga vida compartida. Me gusta imaginarlos enfrascados en alguna de sus largas, íntimas conversaciones. ¿De qué tanto hablan? No lo sé. Me basta con saber que juntos siguen siendo felices.

IV

Necesito que recapitulemos. Por motivos que ignoro, tu infancia ha empezado a interesarme de manera especial. ¿A qué edad te tomaron tu primera foto? ¿Cómo eran tus juegos? ¿Te gustaba la escuela? En mayo, ¿ibas a la iglesia a ofrecer flores? ¿Alguna vez robaste una moneda? ¿Había sobre tu cama una imagen con tu ángel de la guarda? ¿Cuáles eran tus culpas, tus pecados?

Mientras iba escribiendo este pequeño cuestionario pensé: ¿adónde voy? ¿Qué caso tiene hacer preguntas en apariencia tontas? La respuesta me llegó de inmediato: imaginarte antes de que te convirtieras en una muchacha linda –pasaderita nada más

, como te obligaba a decir tu modestia–; antes de que tu hermano viajara a Estados Unidos casado con una mujer viuda once años mayor; antes de que tu madre, mi abuela Marina, contrajera el mal por donde entraron de la mano su muerte y tu orfandad.

De eso también me hablabas: de tu madre muerta en la cama con el cabello largo destrenzado sobre la colcha tejida a gancho. En ella hiciste tu aprendizaje de niña hacendosa. ¿Qué edad tenías entonces? Pienso que nueve o diez años. La escuela, el catecismo, los secretos, tus amigas. Te gustaba recordarlas por su nombre: Isabel, Otilia, Clementina. Ya deben haber muerto. Ignoro si tuvieron hijos que también les hayan escrito cartas largas, como las que te escribo a sabiendas de que no voy a enviarlas.

V

¿Qué hago con ellas? Las conservo. A la caja en donde las guardo llegan cada año unas cuantas hojas más tapizadas con mi escritura de arriba abajo. Cada renglón es como un puente sobre el inmenso abismo que nos separa. Lo atravieso, al fin me reúno contigo para oír tu silencio tan lleno de palabras y para contarte mis cosas, mis secretos.

Hay uno que nunca te confesé para no lastimarte. Ahora que nada te hace daño puedo revelártelo. Cuando después de estar lejos de ti una o dos semanas mi padre te llamaba, lo complacías de inmediato, feliz, pero supongo que también algo culpable por dejarnos solos a mis hermanos y a mí. En realidad no era así. Nuestros conocidos de la vecindad a cada momento iban a preguntarnos qué se nos ofrecía. Toda esa guardia no bastaba para suplir tu ausencia.

Era inmensa y pesada. Para aligerarla te escribía cartas en mi cuaderno, tal como lo he hecho desde que te fuiste, con la diferencia de que ya no tengo ninguna esperanza de que vuelvas. Entonces sí. Sabía que ibas a regresar para decirnos cuánto nos amabas. Como esa, recuerdo muchas cosas de ti. No puedo mencionarlas en una carta: resultaría demasiado larga. Eso me digo cada año y guardo

recuerdos para el siguiente, pero cuando llega, me doy cuenta de que muchos los he olvidado.

Sí, lo siento: empiezo a sufrir olvidos, me voy acercando a la edad en que para ti se acabaron los calendarios con marcas rojas en los días de fiesta, por ejemplo éste. Para celebrarlo, a modo de regalo, vuelvo a escribirte en una tarjetita, como en mis días de escuela, mi frase preferida: Yo amo a mamá.

¿para qué?

Aturdido por la multitud que atesta el andén, Carlos da media vuelta y rápido, como si huyera del gentío, se dirige a la calle. Camina sin rumbo, cada vez más despacio, tratando de reconstruir su conversación con Nancy en el restaurante. Sólo consigue recuperar palabras sueltas, frases. Recordarlas le provoca la misma incomodidad que había sentido cada vez que ella lo llamaba Gonzalo y le pedía que, aunque fuera sólo por una vez, le dijera mamá

y no señora Nancy

. Su inflexibilidad la hizo llorar y la mesera se le quedó mirando con expresión de reproche. ¿Qué habrá pensado la empleada de él, de ellos? Todo menos que se trataba de madre e hijo.

El lazo era indisoluble aunque hubieran vivido lejos uno del otro durante 16 años. En todo ese tiempo, alrededor del pobre recuerdo que tenía de su madre, Carlos había inventado otra con rasgos precisos, un tono de voz particular, gestos y actitudes característicos: una persona muy distinta a la señora Nancy

.

Al referirse a ella de ese modo, otra vez, Carlos siente que ejerce venganza sobre ella por los sufrimientos que le causó pidiéndole insistentemente que la llamara, aunque fuese por una sola vez, mamá.

¿Cómo podía hacerlo? Para él Nancy era una desconocida, una persona incómoda que acababa de irrumpir en su vida como una visita inoportuna.

Carlos imagina los reproches de la tía Magos cuando le describa esa y otras escenas del primer encuentro con su madre biológica. También será el último. Lo decidió desde el momento en que Nancy le dijo lo feliz que sería si aceptaba mudarse a su casa. No era forzoso que le contestara de inmediato. Decisiones como esas requieren tiempo. Ella, que había esperado tantos años para encontrarlo, estaba dispuesta a aguardar todo lo que fuese necesario para obtener su respuesta. Puso la balanza a su favor describiéndole su casa en los términos de un corredor de bienes raíces: dos pisos, luminosa, habitaciones amplias y un estudio ideal para un joven como él.

Desconcertado por el optimismo de Nancy, Carlos estuvoa punto de preguntarle si de verdad pensaba que todo podía ser tan fácil, tan inocente, como si no mediara entre ellos un vacío de 15 años, pero no lo hizo: temió que por esa grieta en su silencio escaparan confesiones, memorias tristes de la infancia huérfana, dudas horribles y –lo que menos quería– reproches.

II

Durante la reunión quien más habló fue Nancy. Quería saberlo todo de él y pensaba lograrlo a partir de un cuestionario sentimental basado en dos preguntas –¿Me extrañaste? ¿Sentías rencor hacia mí?

– y en medio, otras que demostraran su interés por el hijo que acababa de recuperar: ¿Imaginaste que algún día íbamos a encontrarnos? ¿Cómo ha sido tu vida en La Casa del Sol? ¿Te han dado instrucción religiosa? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Tienes amigos? ¿A qué piensas dedicarte?

A cambio de respuestas cortas y vagas, ella se sintió obligada a hacerle un resumen algo superficial de su vida: para mitigar su soledad se había consagrado con frenesí al trabajo, su negocio de postres iba bien. Los sábados tomaba clases de historia del arte, los domingos se veía con sus amigas.

Carlos piensa que algo debió notar ella en su mirada porque de pronto le dio un sesgo a su exposición. Insistió varias veces, quizá demasiadas, en que nunca había dejado de adorarlo, de pensar en él ni de guardarle un lugar especial en su vida: incompleta, amarga, triste sin él. De aquí en adelante todo iba a ser distinto. Juntos podían empezar de nuevo, compensarse de sus soledades y angustias. ¿No lo creía también? Carlos no dijo nada.

Abrumada por el silencio de su hijo, Nancy tuvo que hacer lo que había querido evitar: retrocedió en el tiempo y le describió a Carlos la angustia horrible que la había embargado al no encontrarlo en la banca del parque donde él debía esperarla unos minutitos. No tardé más, te lo juro. Por Dios santo, no me mires así: ¡créeme!

La reconstrucción de aquel episodio horrible le cortó el aliento y tuvo que guardar silencio antes de seguir con su relato: en resumen una larga búsqueda por hospitales, delegaciones, hospicios, comercios; recorridos eternos por las calles llamándolo, buscándolo, confundiéndolo con otros niños de tres años. Falsas esperanzas. Noches de insomnio y culpa. Abatimiento, locura, desesperación. Sin ti, no quería seguir viviendo. Si no cometí una barbaridad fue por la esperanza de encontrarte. Y ya ves: se hizo el milagro. Contigo a mi lado me siento la mujer más feliz del mundo.

III

Carlos no deseaba seguir escuchando la narración de su madre. Era muy dolorosa para ella y a él lo hacía verse como ausente de su propia historia; además lo llevaba a momentos que se había esforzado por olvidar: su desconcierto inicial, sus temores y pesadillas, la primera sensación de soledad, las dificultades para acostumbrarse a vivir en La Casa del Sol –que fundó y dirige la tía Magos– destinada a niños indefensos, perdidos, solos como él. Al paso del tiempo ha llegado a verlos como hermanos y a la tía Magos como a su madre. Desde el primer momento ella le dio protección, abrigo, compañía, ternura y le puso nombre. ¿Por qué Carlos y no otro? En cuanto la vea se lo preguntará.

Alan García

Era más inteligente que el promedio de quienes se dedican a hacer política en Perú, con bastantes lecturas, y un orador fuera de lo común. Ha tenido un gran protagonismo público en los últimos treinta años.

Lo conocí durante la campaña electoral de 1985, por Manuel Checa Solari, un amigo común que se había empeñado en presentarnos y que nos dejó solos toda la noche. Era inteligente y simpático, pero algo en él me alarmó y al día siguiente fui a la televisión a decir que no votaría por Alan García sino por Luis Bedoya Reyes. No era rencoroso pues, elegido presidente, me ofreció la embajada en España, que no acepté.

Su primer Gobierno (1985-1990) fue un desastre económico y la inflación llegó a 7.000%. Intentó nacionalizar los bancos, las compañías de seguros y todas las instituciones financieras, una medida que no sólo habría acabado de arruinar al Perú sino eternizado en el poder a su partido, el APRA, pero lo impedimos en una gran movilización popular hostil a la medida, que lo obligó a dar marcha atrás. Su apoyo fue decisivo para que ganara la próxima elección presidencial, en 1990, Alberto Fujimori, quien, dos años después, dio un golpe de Estado. Alan García tuvo que exiliarse. Su siguiente Gobierno (2006-2011) fue mucho mejor que el primero, aunque, por desgracia, estropeado por la corrupción, sobre todo asociada a la empresa brasileña de Odebrecht que ganó licitaciones de obras públicas muy importantes corrompiendo a altos funcionarios gubernamentales. La fiscalía lo estaba investigando a él mismo sobre este asunto y había decretado su detención preliminar de diez días, cuando decidió suicidarse. Algún tiempo antes había intentado pedir asilo en Uruguay, alegando que era víctima de una persecución injusta, pero el Gobierno uruguayo desestimó su pedido por considerar —con toda justicia— que en el Perú actual el poder judicial es independiente del Gobierno y nadie es acosado por sus ideas y convicciones políticas.

Durante su segundo Gobierno lo vi varias veces. La primera, cuando el fujimorismo quiso impedir que se abriera el Lugar de la Memoria, en el que se daría cuenta de sus muchos crímenes políticos con el pretexto de la lucha antiterrorista, y, a su pedido, acepté presidir la comisión que puso en marcha ese proyecto que es ahora —felizmente— una realidad. Cuando el Nobel de Literatura, me llamó para felicitarme y me dio una cena en Palacio de Gobierno, en la que quiso animarme para que fuera candidato a la presidencia. “Creí que nos habíamos amistado”, le bromeé. Me parece que lo vi una última vez en una obra en la que yo actuaba, Las mil noches y una noche.

Pero he seguido de muy cerca toda su trayectoria política y el protagonismo que ha tenido en los últimos treinta años de la vida pública del Perú. Era más inteligente que el promedio de quienes en mi país se dedican a hacer política, con bastantes lecturas, y un orador fuera de lo común. Alguna vez le oí decir que era lamentable que la Academia de la Lengua sólo incorporara escritores, cerrando la puerta a los “oradores”, que, a su juicio, no eran menos originales y creadores que aquellos (me imagino que lo decía en serio).

La fiscalía lo estaba investigando por una concesión a Odebrecht, cuando decidió suicidarse

Cuando asumió la jefatura del partido que fundó Haya de la Torre, el APRA estaba dividida y, probablemente, en un proceso largo de extinción. Él la resucitó, la volvió muy popular y la llevó al poder, algo que nunca consiguió Haya, su maestro y modelo. Y uno de sus mejores méritos fue el haber aprendido la lección de su desastroso primer Gobierno, en el que sus planes intervencionistas y nacionalizadores destruyeron la economía y empobrecieron al país mucho más de lo que estaba.

Advirtió que el estatismo y el colectivismo eran absolutamente incompatibles con el desarrollo económico de un país y, en su segundo mandato, alentó las inversiones extranjeras, la empresa privada, la economía de mercado. Si, al mismo tiempo, hubiera combatido con la misma energía la corrupción, habría hecho una magnífica gestión. Pero en este campo, en vez de progresar, retrocedimos, aunque sin duda no al extremo vertiginoso de los robos y pillerías de Fujimori y Montesinos que, me parece, sentaron un tope inalcanzable para los gobiernos corruptos de América Latina.

¿Fue un político honesto, comparable a un José Luis Bustamante y Rivero o a Fernando Belaúnde Terry, dos presidentes que salieron de Palacio de Gobierno más pobres de lo que entraron? Yo creo sinceramente que no. Lo digo con tristeza porque, pese a que fuimos adversarios, no hay duda que había en él rasgos excepcionales como su carisma y energía a prueba de fuego. Pero mucho me temo que participaba de esa falta de escrúpulos, de esa tolerancia con los abusos y excesos tan extendidos entre los dirigentes políticos de América Latina que llegan al poder y se sienten autorizados a disponer de los bienes públicos como si fueran suyos, o, lo que es mucho peor, a hacer negocios privados aunque con ello violenten las leyes y traicionen la confianza depositada en ellos por los electores.

En su segundo mandato, alentó las inversiones extranjeras, la empresa privada, el mercado

¿No es verdaderamente escandaloso, una vergüenza sin excusas, que los últimos cinco presidentes del Perú estén investigados por supuestos robos, coimas y negociados, cometidos durante el ejercicio de su mandato? Esta tradición viene de lejos y es uno de los mayores obstáculos para que la democracia funcione en América Latina y los latinoamericanos crean que las instituciones están allí para servirlos y no para que los altos funcionarios se llenen los bolsillos saqueándolas.

El pistoletazo con el que Alan García se voló los sesos pudiera querer decir que se sentía injustamente asediado por la justicia, pero, también, que quería que aquel estruendo y la sangre derramada corrigieran un pasado que lo atormentaba y que volvía para tomarle cuentas. Los indicios, por lo demás, son sumamente inquietantes: las cuentas abiertas en Andorra por sus colaboradores más cercanos, los millones de dólares entregados por Odebrecht al que fue secretario general de la Presidencia, ahora detenido, y a otro allegado muy próximo, sus propios niveles de vida tan por encima de quien declaró, al prestar juramento sobre sus bienes al acceder a la primera presidencia: “Mi patrimonio es este reloj”.

En el Perú, desde hace algún tiempo, hay un grupo de jueces y fiscales que ha sorprendido a todo el mundo por el coraje con el que han venido actuando para combatir la corrupción, sin dejarse amedrentar por la hostilidad desatada contra ellos desde la misma esfera del poder al que se enfrentan, investigando, sacando a la luz a los culpables, denunciando los malos manejos de los poderosos. Y, afortunadamente, pese al silencio cobarde de tantos medios de información, hay también un puñado de periodistas que sostienen la labor de aquellos funcionarios heroicos. Este es un proceso que no puede ni debe detenerse porque de él depende que el país salga por fin del subdesarrollo y se fortalezcan las bases de la cultura democrática, para la cual la existencia de un poder judicial independiente y honesto es esencial. Sería trágico que en la comprensible emoción que ha causado el suicidio de Alan García, la labor de aquellos jueces y fiscales se viera interrumpida o saboteada, y los contados periodistas que los apoyan fueran silenciados.

Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2019.

© Mario Vargas Llosa, 2019.

Alzar el vuelo

Hay una cosa inquietante de la edad, y es que te convierte en un superviviente. Van desapareciendo los conocidos, los amigos, los amados. Y te quedas sola.

DE CUANDO EN cuando hay periodistas que, para mi pasmo, me preguntan por qué escribo en mis novelas sobre la muerte. ¿Pero es que acaso se puede escribir sobre otra cosa? Todos hacemos todo en la vida contra la muerte, aunque no seamos conscientes de ello. Somos criaturas marcadas por la finitud, y la muerte es tan inhumana y tan anómala cuando la contemplamos desde la aguda conciencia de estar vivos, desde la plenitud de nuestros deseos, que no sabemos qué hacer con ese conocimiento aterrador. Por eso los humanos viven como si fueran eternos, o al menos casi todos lo hacen, salvo un puñado de neuróticos como Woody Allen o yo misma, que no podemos olvidarnos de la parca. Como decía Cicerón, siempre supe que era mortal.

Creo que es algo que nos pasa a muchos escritores; supongo que la mayoría nos sentimos más heridos por los mordiscos del tiempo que el individuo medio. Y quizá por eso escribimos, para poner un parapeto de palabras contra el vértigo. En realidad los humanos siempre hemos hecho cosas increíbles para intentar manejar la muerte inmanejable. Pirámides inmensas en medio del desierto con momias empeñadas en perdurar más allá de su destino de gusanera. Panteones de personajes ilustres que se hacen polvo bajo toneladas de recargados mármoles. Ceremonias funerarias diversas dependiendo de las culturas: piras, lápidas, criptas, crematorios, torres del silencio en donde los buitres se alimentan con los cuerpos, funerales, cánticos, banquetes de duelo, afeitados o laceraciones rituales, alaridos profesionales de plañideras. Qué difícil nos es la travesía de la muerte. Y sin embargo no es posible vivir con serenidad y con plenitud si no se alcanza antes cierto acuerdo con la muerte, con la propia y con la ajena.

En cuanto a la propia, poco hay que uno pueda hacer. En realidad el miedo a la muerte no es mas que una defensa de nuestras células para posponer su desaparición e intentar perpetuarse. Si no nos angustia la plácida negrura que había antes de nuestro nacimiento, ¿por qué debe angustiarnos la oscuridad que vendrá después? Lo malo no es la muerte, sino el tránsito; por el posible sufrimiento y también por la pena de tener que abandonar esta vida tan bella. Como decía Salvatore Quasimodo, “cada uno está solo sobre el corazón de la Tierra / atravesado por un rayo de Sol. / Y de pronto, anochece”. Me gustaría llegar a ser lo suficientemente sabia como para no arruinar el fulgor de ese breve rayo con mis temores.

Más difícil aún me parece aceptar la muerte de los otros. Hay una cosa inquietante de la edad, y es que te convierte en un superviviente. Van desapareciendo a tu alrededor los conocidos, los amigos, los amados, y si alcanzas una edad muy longeva te quedas sola, único árbol en pie de un bosque quemado. Ahora que las baldas de mi biblioteca empiezan a llenarse alarmantemente con las fotos de los caídos, siento la urgencia de encontrar un consuelo, un acomodo, alguna manera de sobrellevar el peso de tantas ausencias. Porque nuestros muertos se acumulan sobre nosotros, como me dijo el escritor Amos Oz en una entrevista que le hice en Israel en 2007: “Cuando se te muere alguien, un padre, un hermano, alguien cercano a tu corazón, tú recoges ese muerto y lo metes dentro de ti, lo introduces en tus entrañas y te quedas embarazado de ese muerto para siempre jamás. Todos caminamos por la vida preñados de nuestros muertos. En el caso de los judíos, lo que sucede es que estamos muy, muy embarazados, porque tenemos muchísimos muertos a las espaldas”.

Supongo que, a medida que envejecemos, todos nos aproximamos a esa preñez masiva de los judíos que señalaba Oz. Vamos construyendo nuestro pequeño panteón en el rincón más íntimo del pecho, o más bien nos vamos convirtiendo nosotros en panteones vivos. Si se mira bien, es reconfortante que sea así. Tu gente y tus animales queridos van reuniéndose ahí dentro, se acompañan y te acompañan. Ahora que un nuevo amigo acaba de sumarse a mi paisaje interior, al mundo silencioso y sumergido que me crece dentro, este pensamiento me hace sentir cierta ligereza, cierto sosiego. Como dice el poeta mexicano Elías Nandino, “morir es alzar el vuelo. Sin alas. Sin ojos. Y sin cuerpo.

Mar de Historias

La dama azul

Cristina Pacheco

Parque Requenay a que invirtiera parte de la mañana en los preparativos: enchinarse el cabello, depilarse las cejas y el bigote, cubrirse la cara con mascarilla de aguacate. Ponía especial esmero en planchar su vestido largo, azul y vaporoso, escotado y con aberturas en la falda que le facilitaban los pasos de baile. Al término de su tarea colgaba la prenda en un gancho junto a la ventana. La brisa lo hacía balancearse levemente: anticipo del baile.

A las cuatro en punto Mina salía de la casa y regresaba a las nueve de la noche, contenta y sudorosa, después de haber bailado tres horas: la primera amenizada por música en vivo y las otras por el sonido Hermanos Rangel

: tres muchachos atléticos y gritones que se encargaban de tender cables, instalar bocinas y distribuir sus instrumentos musicales en un espacio más que reducido.

II

Durante los tres años que Guillermina llevaba de asistir a las tardeadas sabatinas, su hija Idalia había sido la primera en aplaudir su entusiasmo, pero de pronto un día tuvo una reacción contraria.

Felipe recuerda cada detalle de aquel sábado. Su abuela –aún la llama Mina de cariño– se encontraba en la cocina planchando su único vestido de fiesta. Idalia, quien esa tarde iba a iniciarse como recamarera en el Hotel Bombay

, se teñía el cabello frente al espejo del baño. El olor a peróxido y la música salida de la radio lo abarcaban todo. Felipe, divertido con una serie infantil en la tele, se distrajo al escuchar el tono de reproche con que su madre se dirigía a su abuela:

–Mamá: creí que hoy no irías al Parque Requena

. (¿Por qué no? Es sábado.) Me prometiste cuidar a Felipe. (Nunca falto a mis promesas, no te preocupes.) Tiene seis años, no puede quedarse solo. Si te vas al Requena

¿quién lo cuidará? (Pues yo.) ¿Cómo, si no estarás aquí? (Muy fácil: llevándolo conmigo.) ¿A un muchachito de su edad? (A las tardeadas van niños más chicos y se divierten como locos.) Me alegro por ellos, pero ahorita sólo me interesa Felipe. (Estaré muy al pendiente de mi nieto.) Sí, cómo no. Ya me imagino: tú baile y baile y mi hijo solo. ¿Qué tal si me lo roban o se pierde? (No seas tan pesimista.) ¿Me llamas así porque necesito proteger a Felipe? (Estará bien.) No estoy tan segura. (Porque estás nerviosa…) ¿Te parece raro? Es mi primer día de trabajo y, para colmo, me fallas. (Me ofende que lo digas.) Ponte en mi lugar. (Y tú en el mío: creo que merezco tu confianza.) La tienes. (Entonces no discutamos más. Vete tranquila, pensando en que Felipe se va a divertir y en que estará todo el tiempo conmigo. Lo adoro. Si por algo quiero vivir es para verlo crecer y convertirse en médico.) Madre: por última vez: olvídate al menos por hoy del baile. (Es mi única diversión. Además estoy muy ilusionada con que mis amigos conozcan a mi nieto.)

III

Felipe no estudió medicina, como deseaba. Es agente viajero para una fábrica de casas desmontables. Siempre que por razones de trabajo va a la ciudad donde transcurrió su infancia, se toma unos minutos para visitar el Parque Requena

. Todo ha cambiado: hay menos árboles, en los prados reinan animales de fibra sintética y donde se instalaban las orquestas y el equipo de sonido hay una nevería italiana.

De lo que él conoció quedan cuatro palmeras, la explanada que era pista y, alrededor, las bancas metálicas donde descansaban, entre una tanda y otra, los bailarines: hombres y mujeres de todas las edades y condiciones, parejas, extranjeros ansiosos de vivir una aventura tropical para compensarse de sus sombríos y prolongados inviernos.

Sentado en la banca que por lo general ocupaba Mina, Felipe recuerda cuánto le sorprendió, durante su primera visita al Parque Requena

, ver a tantas personas –casi todas en ropa de trabajo– intercambiando saludos y haciéndose bromas. En cuanto se escuchó la rúbrica musical que anunciaba el comienzo del baile estallaron los aplausos y se formaron parejas o grupos de bailarines que, al pasar frente a Mina le sonreían y le preguntaban quién era su pequeño acompañante: Mi nieto Felipe, del que tanto les he hablado. ¿No es guapísimo? Va muy bien en la escuela. Dice que de grande será médico.

El primero en solicitarle un pasodoble a Mina fue Rosendo –un hombre muy bajito, con el cabello casi blanco y cierta deformidad en las piernas. Apenas vio a Felipe le dijo que iba a enseñarlo a bailar y, sin más, lo tomó de las manos y lo impulsó a seguir el ritmo de un danzón. Pronto se formó un círculo de curiosos y Felipe –al sentirse observado– se aferró llorando a las piernas de su abuela. Ella lo tranquilizó con palabras dulces y un beso.

Después de Rosendo, se acercaron a Mina otros hombres deseosos de tenerla por pareja. Contenta y halagada, ella aceptaba las invitaciones a condición de que su nieto se incorporara al baile. La velada terminó con una actuación colectiva general y el anuncio de que al sábado siguiente entablarían un duelo musical dos grupos.

Entre despedidas y promesas de rencuentro, abuela y nieto tomaron el camino rumbo a casa. Obligados por el semáforo se detuvieron en la avenida Cuatro. Mina aprovechó el momento para preguntarle a Felipe si se había divertido. Mucho.

Ya lo sé, pero ¿qué te gustó más?

Bailar contigo: eras la más bonita de todas.

Conmovida por la respuesta, Mina se inclinó para darle un prolongado abrazo.

Fueron momentos muy gratos. Felipe procura revivirlos siempre que visita el Parque Requena

: menos árboles, cuatro palmeras, animales de fibra sintética en los prados y flotando en el aire el eco de una música remota y la mágica presencia de Mina: la hermosa dama azul.

La Jornada, marzo 24, 2019.

Ciudad inmensa y triste

A finales de los sesenta tomé mucho cariño a Inglaterra; fui dejando de ser un socialista y convirtiéndome poco a poco en lo que trato de ser todavía, un liberal. Pero, desde el Brexit, se me deshizo en la memoria

Mario Vargas Llosa

17-03-2019

El País